森林/林業のシステム開発

“Digital Forest(デジタルフォレスト):未来の森林管理と効率的な資源活用へのステップ”

一昔前、森林管理は現地調査と2次元地図を使用し、手作業で維持管理されていました。それが今、”Digital Forest(デジタルフォレスト)”によって大きく変わるでしょう。この革新的な3D地図作成システムは、3次元レーザスキャナの進化によって可能になりました。Digital Forestがもたらす多くのメリットと、その具体的な使い方について説明します。

1. バックパック型レーザ:手軽な森林測定

一昔前のレーザ測定装置は専門家のものでしたが、今では誰でも手軽に使えるようになっています。スタートボタン一つで自動計測が始まり、後処理も自動化が進んでいます。この手軽さが、森林データの収集をより簡単にしています。

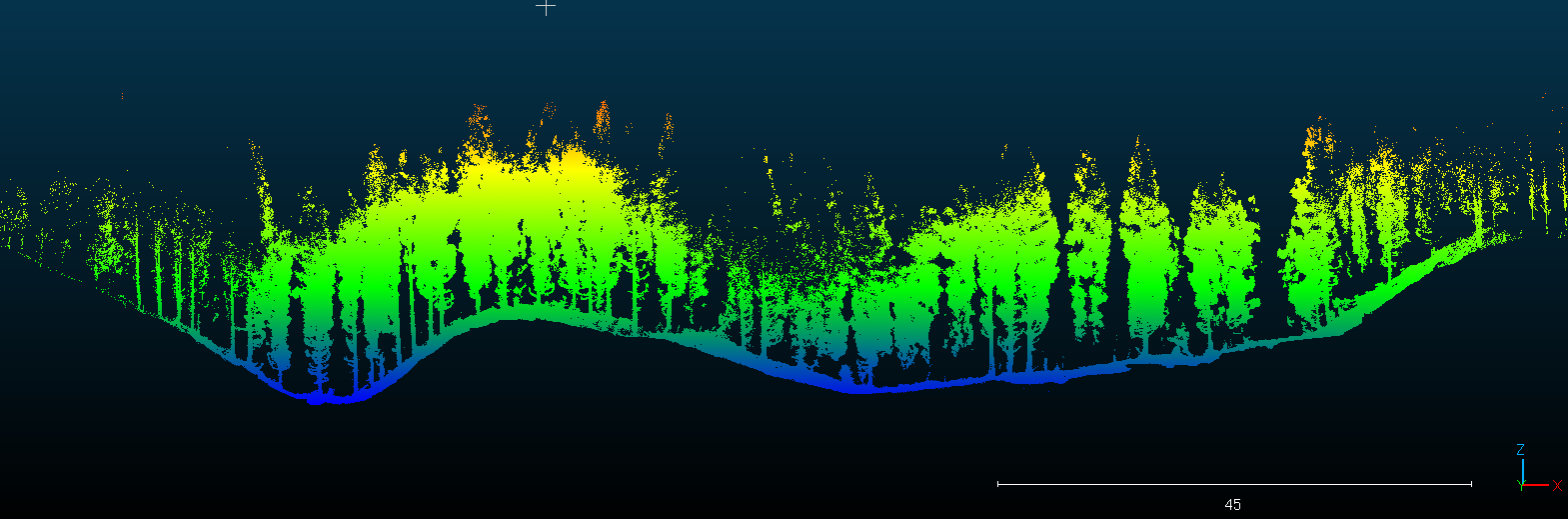

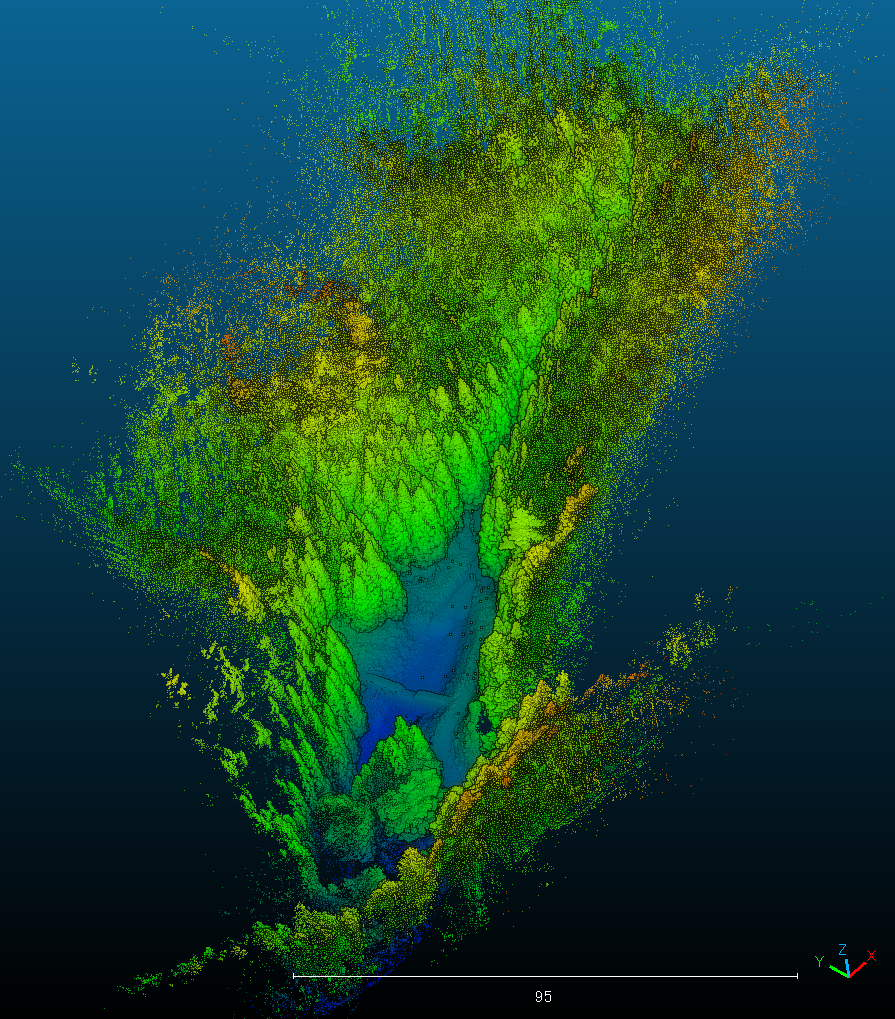

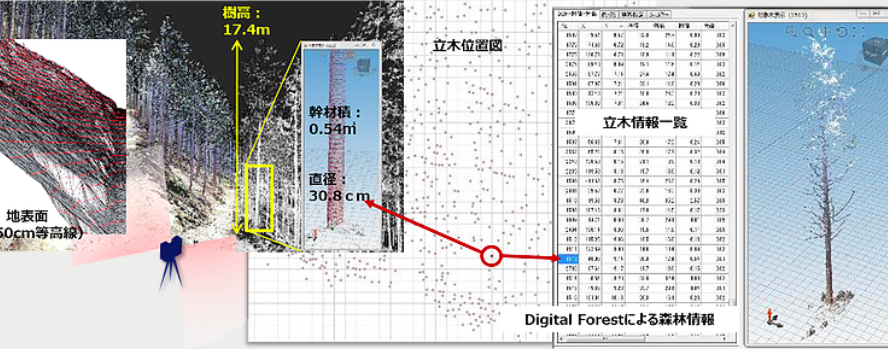

2. “Digital Forest”:全立木と地形情報の自動作成

胸高直径だけでなく、根元から梢までの全体を計測。これによって、どのような丸太が採材できるのかを事前に計画できます。データはGIS形式で簡単に管理、更新も容易です。

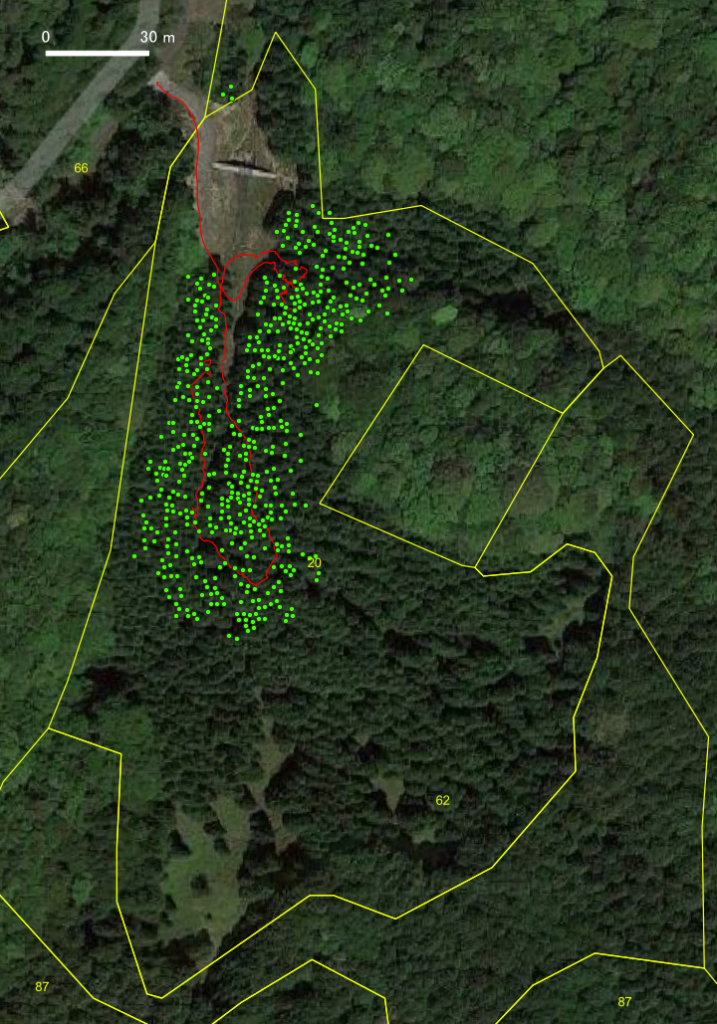

3. 立木情報の活用:賢い森林経営

立木の情報を活用することで、どの木を伐るべきか、その後の森の状態はどうなるかを事前に計画することができます。これは循環型森林経営に必須です。

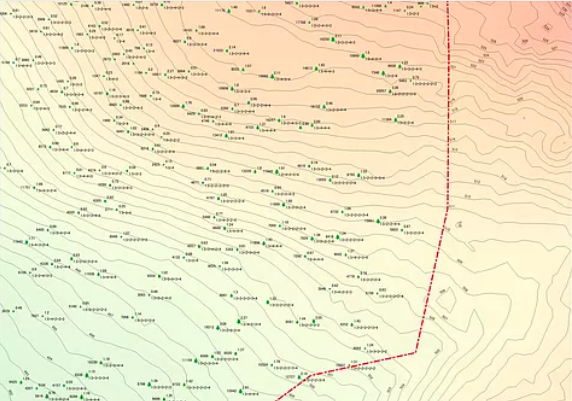

GIS上で示した、等高線と境界内の樹高別の単木表示

GIS上で示した、等高線と境界内の樹高別の単木表示

単木毎の採材指示、材積、売価の表示(上の図の部分拡大)

単木毎の採材指示、材積、売価の表示(上の図の部分拡大)

4. 地形情報の活用:効率的な作業道設計

地形情報を元に作業道を設計することで、短期的な経費を削減できます。降雨時の水分分析も可能で、長持ちする道を作るための対策も打てます。

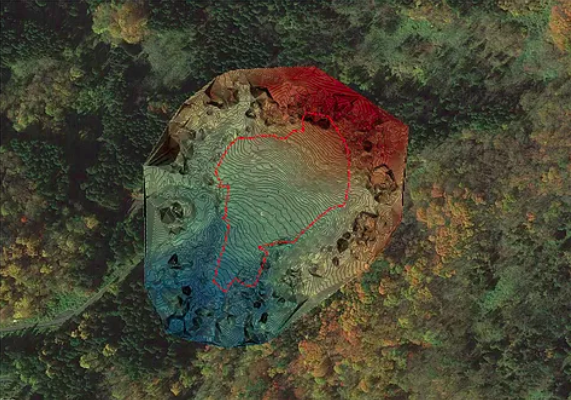

等高線と彩色による地形(地上レーザデータからDEMを作成しGISへ)

等高線と彩色による地形(地上レーザデータからDEMを作成しGISへ)

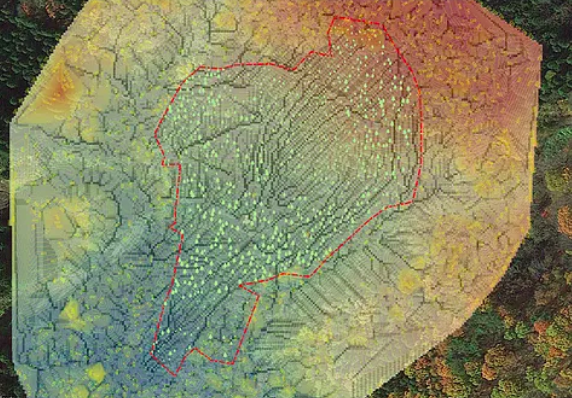

DEMから求めた(雨)水の流れ(道の計画に利用)

DEMから求めた(雨)水の流れ(道の計画に利用)

5. 木ナビシステム:計画を現実に

立木情報を現場で瞬時に共有し、効率的な伐採が可能です。これは、全体の生産性向上に寄与します。

“Digital Forest”は、森林管理を未来へと導く画期的なシステムです。レーザ技術とデータ解析により、効率的かつ持続可能な森林経営が可能になります。このテクノロジーを活用し、新たな森林経営の時代を切り開きましょう。